写在前面:扇贝“本周之星”栏目,每周和大家分享“宝藏同学”。

Your story may not have such a happy beginning but that does not make you who you are, it is the rest of it — who you choose to be.

而我的故事,也要从选择说起。

大学:不管在哪,学习是本分

2013年,高考成绩不理想,因为家庭原因没有选择复读,上了一所普通的二本。报到那天,父亲想送我一起,被我拒绝了,因为我不想让他看到那个让我自卑的学校。

我给自己买了张火车硬座,拉着行李箱,一个人踏上了行程。从家乡到大学所在的城市坐火车需要9个小时,列车上其他的同学都有父母陪伴,整个车厢充满欢声笑语,我却丝毫开心不起来。

初入大学,我把憋在自己身上那股不服输的劲,全部用在了学习上,拼命想证明自己。我报名了计算机二级考试,但事实是,直到大学我才第一次接触到电脑。大一课程紧张,我只能每晚上完课后抽出时间去机房学习Office,刚开始连键盘26个字母的位置都不知道,就这样,我一点一点摸索着,愣是自学完了二级的课程。

等到大一结束时,我给自己定的第一年学习计划全部达成。我顺利通过了计算机二级考试,学期绩点全班第一,拿到了国家励志奖学金和校一等奖学金,还学会了到现在依然钟爱的轮滑。我用部分奖学金的钱给自己买了人生第一台电脑。之后三年,我的成绩也一直稳定在班级前三。

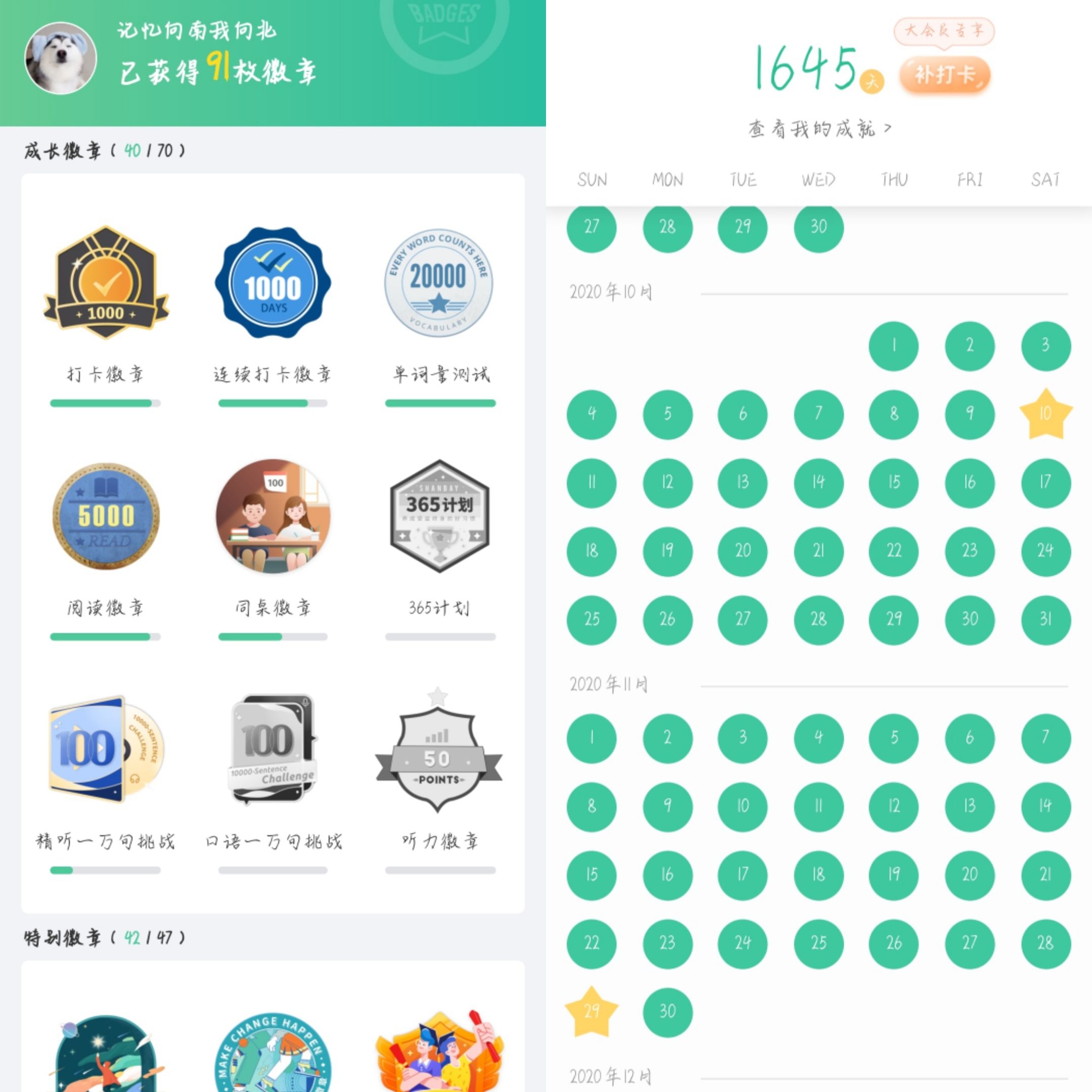

大二,为了备考六级,我下载了扇贝。和很多同学一样,六级一过,我便将扇贝束之高阁。直到大三开始考研,我又重新下回了扇贝。这次重逢,算是我们真正的相识。

从考研、读研又到考博,在这1600多天的日子里,我从最初功利主义的打卡,到后来养成习惯而打卡,扇贝记录了我四年多的青春。谈起扇贝,它不再是一个随便的学英语工具,更像一个老朋友,一路陪伴我成为更好的自己。

考研:一波三折,差强人意

2016年3月,大三下学期开学,我开始准备考研,这是我一进大学就决定了的事,我期待着考去北师大,去更好的平台学习。我向来不是那种特别聪明的孩子,加上小时候英语基础并不好,所以即便通过了四六级考试,但在考研英语面前,我并不具有优势。好在我这人一旦认准了一件事,就不会轻言放弃。

我至今还记得高中老师说过一句话:单词量是一切的根基。是啊,如果单词都看不懂,又怎么能读懂句子呢?刚开始备考的时候,我给自己设置每天50个单词的任务量。但在前期,就这区区50个单词,我每天都要花40分钟才能学完,一直在点“不认识”,一次不行再来一次,这样一轮考研单词背下来,就用了2个多月的时间。

等到第二轮英语复习时,因为有了之前单词量的基础,学起来就游刃有余了,这一段时间我每天背100个单词,只用30分钟就能完成。第二轮复习以后,我开始结合扇贝阅读来备考,每天至少精读2篇短文,在巩固词汇的基础上保持阅读语感。

因为经济紧张,备考过程也没报班,只在网上找了一些免费的视频学习,然后按照自己的计划背单词、看书、刷题,最后英语一考了66,分数不高,但也在预期内。

考研是一场孤独又煎熬的修行。在备考研究生那一年里,我几乎切断了一切社交,每天6点多起床,10点半以后回宿舍。那时的我,满心憧憬着北师大,日子虽然单调而忙碌,但每一天都充满干劲。可那年暑假,其他同学都在有条不紊地复习,我的计划却被一场疾病彻底打乱。

因为身体原因,我不得不接受一场手术,被迫休息2个月,一志愿也从北师大换成了其他学校。出院后那几天,伤口痛得我脸色发白、身体冒汗,药物的副作用也让我头晕乏力。可是我的复习进度已经严重落后,我不断地和自己说咬咬牙挺挺就过去了,尽快找回节奏,千万别前功尽弃。

(考研复习资料)

就这样,靠着一股韧劲和对未来的期望,我坚持到了上考场那天,初试理学总分367。虽然上岸的是双非院校,和北师大相差甚远,但有书读、有学上,对于当时身体欠佳的我来说也算是不错的结局。

关于考研,“选择大于努力”是最好的总结。学校、导师、研究方向都很重要,因为这是影响你未来是否读博以及工作的关键因素。这些消息,都可以向同专业的师兄师姐好好咨询。

另外要斟酌好调剂和二战之间的选择,调剂对于双非院校的学生没有优势,部分专业更是难上加难。如果求稳,可以选择一个普通211高校作为第一志愿,可能会比报985然后再调剂结果要好。不过生活没有对错,在力所能及范围内选择了最适合自己的,就别回头,勇敢地走下去。

考博:为了北师大再拼一次

研一那年,因为心有遗憾和不甘,我也曾自怨自艾,学习、生活得过且过。后来,我看到昔日同学有了稳定的工作,或者更好的学习平台,看到导师对我的“恨铁不成钢”,我忽然意识到自己再这么堕落下去,只会离优秀的人越来越远,让关心自己的人越来越失望。

而我还年轻,能有什么过不去的坎呢?改变依然从扇贝开始,我重新背起了单词,读英语文章,并且每天读文献,从科研小白到以一作身份发表了5篇论文。在这个过程中,我渐渐坚定了考博、继续做科研的想法。这一次,我想为了我的dream school再拼一把。

2019年底,我开始紧锣密鼓地为博士申请做准备。先是联系意向导师,但最终决定你能否被录取的,除了你的学术能力,英语技能也是很多学校的硬性要求。我一份工作简历都没有投,切断了自己所有的退路。

2020年初春,学校迟迟没开学,我租住在学校旁边,一边写毕业论文,一边准备考博。疫情中的街道空无一人,餐馆自然都没有开放,租房内也没有炉灶,每天陪伴我的只有方便面、馒头、辣条和一些零食。

疫情的严重让考博时间一推再推,毕业论文也反复修改了很多版。这样的日子持续了40多天,这期间的烦躁与煎熬,旁人很难体会。

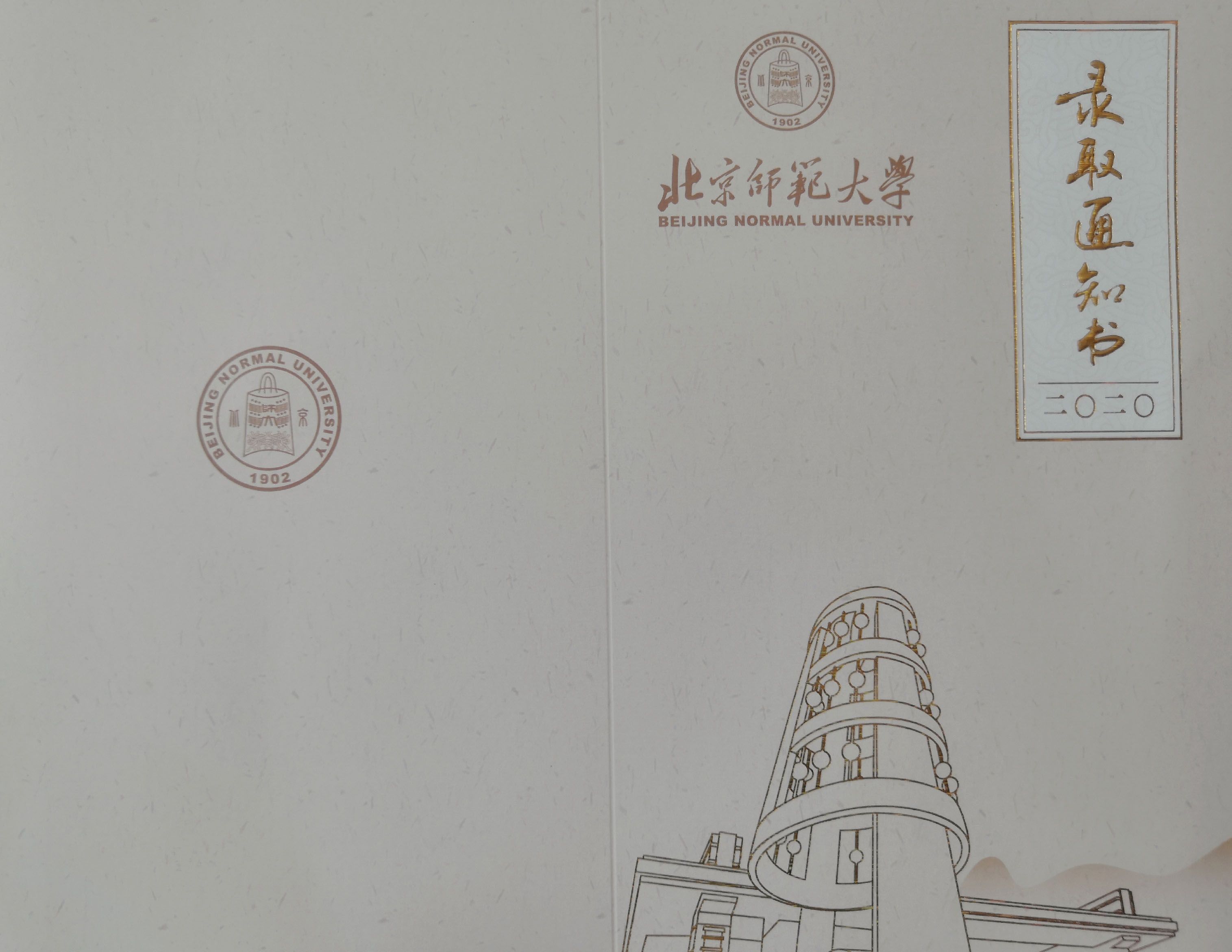

2020年6月21日,考博结果出来,我被录取了。从大学到考博,整整七年,我终于走到了北京师范大学。所有的委屈与心酸,在那一刻得到了释怀。

来到这里半年,我开始了新的生活。北师大很多博士一年级都住在昌平校区,我们每天6点30从昌平坐校车到海淀校区,晚上10点或者11点再坐校车回来。上课、开组会、做实验、写论文,每个人都步履不停。

身边的同学让我意识到,越优秀的人越努力,所以我一刻也不敢懈怠。除了学习,我也试着慢慢改变自己,去尝试了很多第一次,学会了游泳,找到了一些自己的爱好,努力向更好的自己前进。等毕业那一年,我想我会邀请父亲一起来学校看看。

我始终奉行着“没有天赋异禀,那就加倍努力”这句话。我自认并非天资聪颖,也抱怨过命运不公,一度无法接纳自己,但这一路即使磕磕绊绊,我仍一直在努力证明自己并不比别人差,我的梦想也可以开花结果。

读博并非结束,未来还有更远的路要走。这七年的经历,让此刻的我学会了不疾不徐,也拥有了面对未知的勇气,希望读到这里的你也一样。

【寻找宝藏同学】

每周五「本周之星」栏目将为大家分享扇贝的“宝藏同学”。

邀请大家在发言区分享自己的宝藏故事,包括但不限于你的小成就、成长与改变、自律与坚持……

走心分享就有机会入选本周之星哦~