作为铁路人这20余年

我是一名普通的铁路工程师。

上世纪70年代,我出生在青海一个美丽的小村庄。家乡位于青藏高原上的黄河之畔,那里的丹霞彩峰美得让人窒息、黄河水碧绿得让人咂舌,明净的天空蓝得让人陶醉。

家乡的黄河和拉脊山

但贫穷,也是当时西北农村必然的属性:小学时的教室,基本都是危房,墙缝透风,缺失的窗玻璃有时只能用塑料将就糊上。家里的条件在当地属于中下水平,可谓清寒,我还有两个妹妹,每年的学费都是靠东拼西借才勉强凑齐。

在父母辛苦万分的支持下,我们兄妹三个都考入了大学,这也是我们一家最自豪的事情。不甘落后和能够坚持学习,或许在那时就注入了我们的内心深处。

1994年,我来到石家庄读大学,那是我第一次看到外面的世界。我在大学读的是工程类专业,毕业时进入了铁路设计行业。

作为一名铁路工程师,从参加工作到现在,恰好经历了中国铁路20年的飞速发展,见证了从绿皮车到高铁再到智慧高铁的全过程。

2000年初,国内最大的铁路工程还不是高铁,而是举世瞩目的青藏线,那是全世界海拔最高的铁路,沿线大部分地区海拔在3000米以上,最高达5000米。

那时我刚毕业不久,是一名小小的助理工程师,但却幸运地参与了这条世界屋脊上的大动脉的勘测与设计工作。身为青海人让我有了更强的使命感,于我来说,从业20年来,这次经历是最特殊、也是最艰难的。

在青藏高原

勘测过程中,我们每天跋涉于海拔4000米以上的高原,昆仑山、风火山、二道梁、沱沱河、唐古拉、不冻泉……都留下了我们的足迹。高原缺氧环境时刻考验着我们的身体和意志,小小的感冒,可能会导致生命的危险;而无人区则让勘测工作变成了探险。

唐古拉到那曲的无人区,跨度两百余公里,远离公路,罕有人迹,而且由于沼泽草甸的大面积分布,汽车等现代工具毫无用处,也因此必须一次性完成勘测任务。

当时两个勘测队带着牦牛队,驮着食物、帐篷从两头向中间推进。牦牛野性难驯,有一次狂奔起来把物资撒得满地都是,沾上了泥污、牛粪,大家捡起来擦擦干净还得靠它们果腹。

高原之巅的气候恶劣而多变,而草甸中沼泽密布,随时可能陷入其中。计划中的最后一天,大雪和冰雹严重影响了进度,大家只好进入夜战模式,蹚过数条冰冷刺骨的河流,又在沼泽地里跌跌绊绊地前进,黎明时分才终于穿过无人区到达青藏公路。这样的故事在当时层出不穷,每天都在上演。

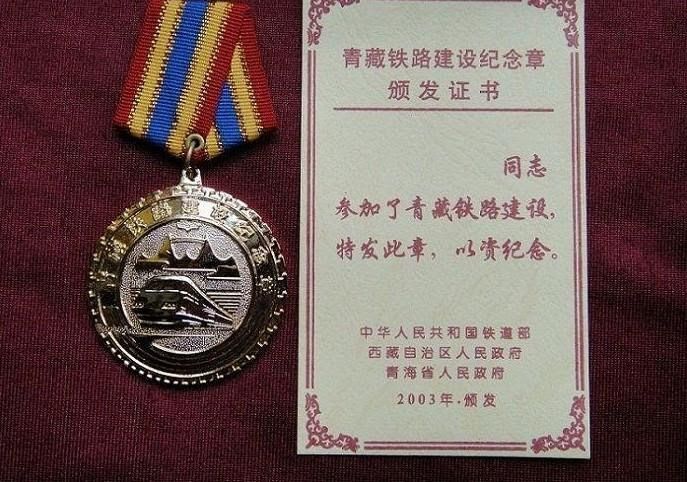

青藏铁路建设纪念章

2001年6月29日青藏线格尔木至拉萨段正式开工,2006年7月1日全线通车,整整五年,结束了西藏地区没有铁路的历史。

2009年,后被誉为“最美草原高铁”的内蒙古自治区第一条高铁线张呼高铁开始设计,此时我已经是一名高级工程师,这是我所参加的多个高铁项目之一。

内蒙古第一条高铁完成铺轨

2009年末,我和同事开始勘测设计工作。在零下30度的野外,凛冽的寒风裹挟着雪花,能冻透最厚的棉袄,冻得鼻涕不争气地流。为了取得一手数据,我们连续数十天爬山钻沟,以至于我的膝盖损伤严重,很长一段时间里连楼梯都上不去。

张呼高铁项目实地勘测

但是当看到自己参与的蓝图绘就,图纸逐渐变成实体,一座座大桥飞渡、一个个隧道贯通,看到原先8、9个小时的进京旅途变成2个多小时,看着当地百姓盛赞“草原最美高铁”带来的便捷,就觉得汗水和辛苦都是值得的。

从毕业到现在,我先后参加了青藏铁路、张呼高铁、兰新高铁、兰渝高铁、京张高铁等多条线路的设计工作,这当中有无数个值得回忆的片段,而在实地作业中,让我印象最深的却是当地居民对铁路、高铁的期盼,因着这期盼,他们往往对我们铁路人有着真挚而淳朴的热情。

记得修建兰渝高铁,我们在渭源一带勘测的时候,村里的百姓每每看到我们在野外工作,都会喊我们去家里喝茶、吃饭。当地生活水平一般,但是他们会在茶里放冰糖,会把家里的肉、蛋等最好的东西悉数拿来招待我们,而且坚决不收我们的钱。我们只好悄悄把钱放在盘子下,或者离开时把钱丢到院子里,关上门就跑。

也许对他们来说,我们就是联接他们与外界的使者,而生于西北小村庄的我,更能深切地理解他们的心愿。每建成一条铁路,就把一个原本相对封闭、甚至可能落后的地区,联结到祖国高速发展的列车上。而看到这些小村庄在自己手中拉近了与世界的距离,对我们铁路建设者来说就是莫大的幸福。

不惑之年的英语梦

这些年,随着高铁里程的不断增加,城市变成了邻居,国家变成了村子,而高铁也成了国家名片,海外铁路建设项目逐渐增加,高铁建设意向和订单也源源不断。而那时我还从没想过会重新开始学英语。

直到有一天,铁路发展带着英语学习的种子来到了我身边。

2013年,非洲某国找到我们设计院,说他们想修建一条贯通本国南北的铁路,希望由中国的设计单位去支援设计。于是,我和几位同事便去同大使馆人员谈合作。

第一次去,我们没有带翻译。毕业多年我没再学过英语,仅有的储备几乎全部还给了学校,而同行的同事也不擅长英语,我只好硬着头皮自己上。有趣的是,通过逐个蹦单词、手势比划加上挤眉弄眼各种表情,虽然沟通不顺畅,但我们还是彼此明白了对方的意思。

最终这个项目由于一些原因没有继续推进,但学英语的种子却埋在了心里。我明白自己所在的行业走出国门不再是笑谈,而是真真切切的现实,在今后的工作中用到英语的地方会越来越多。但那时候也只是有想法而已,偶尔看两篇新闻,背几个单词,没有系统地安排学习,毫无效果。

促使这颗种子发芽的,是我所感受到的“中年危机”。那段时间,我经常会在夜里盯着天花板苦想人生,倍觉时光如同高铁一样,突然加速了。和朋友们见面,也多了“要多聚一聚哦,聚一次少一次”的调侃。

时光飞逝的残酷感推着我想去做一些自己愿意做的事情,去留下一些值得在暮年细细回味的记忆。做点什么好呢?既要在工作之余的碎片时间能够实施,又可以获得成就感,而且自己也有兴趣的……想来想去,那就学英语吧。

正巧我在网上看到有人分享自己的扇贝打卡经历,于是乎,2015年11月14日,38岁的我结识了扇贝,打了第一次卡,开始了再拾英语之路。

我从高中单词开始学,每天利用一切可能的时间背30-50个词,有时是夜里11点孩子睡着后,有时是通勤路上,有时是出差的火车上……一段时间后,我开始尝试在扇贝阅读看高中、四级难度的短文和原版书。我希望这一次能慢慢坚持下来,最终能够读懂扇贝上的英语文章,能够用英语交流。

虽然立下了宏愿,但实施起来却是困难重重。作为铁路设计工程师,出差和加班是我们的常态,甚至有那么几个月,真的一点时间和空间都挤不出来,学习一度中断。好在这次学英语的想法很坚定,基本做到了“虽不连续却未停止,虽未大成但有小进,虽不系统但有收获”。

如今我已经打卡了1300多天,读了近5000篇文章。当然和扇贝的很多同学比起来,这些数据不值一提,但于我而言,它们却见证了我一步一个脚印的征途,也见证了一个个挑灯夜读的夜晚,以及在火车上、汽车上、卫生间等角落里学习的身影。

2016年4月,我在扇贝组建了“不惑之年的深度觉醒” 学习小组,这个小组一直伴随着我学习至今,人数一度达到300人,总排名曾进入前50。惭愧的是这两年由于工作实在繁忙,没有很好地打理小组,也有些朋友因为种种原因离开了,但仍有一批学友留了下来,用扎扎实实的行动践行自己的初心。

我还记得第一次鼓起勇气在我们的学习群中开口说英语,是在“酒壮怂人胆”之后。最简单的打招呼,被我说得又硬又土,而让我感动的是,群里的伙伴们并没有取笑我的发音,而是给了我真诚的鼓励,为我增添了学习的信心和动力。如今胆子大了起来,脸皮也“厚”了,无论说得对错,终究有勇气开口进行简单的交流,而这也要感谢他们的鼓励。

这次“觉醒”,让我觉得学习不再是负担,而是一种享受。一开始我只能背单词,即使是高中的文章也无法完整地读下来,而现在四六级的文章阅读起来已经没有压力了。虽然进展缓慢,但我仍觉满足。

这就像在心里种一棵树,无需盯着看它每天长多少,只要尽量做到按时浇水、护理,总有一天你会突然发现这棵小树已经舒展开来,长出了枝枝蔓蔓。而我相信我心里的这棵树还会繁花如簇,硕果满枝。

写在最后

我曾在我们小组发过一个帖子,字字句句皆是我的心声:

“……出生于七十年代的我们,小时候条件普遍不太好。在社会的洪流中,我们不止一次地努力过,挣扎过,也收获过,满足过。但我不知道是不是很多人也像我一样,感觉时到四十,岁月忽忽,却没有真正自我过,上养老人,下育子女,仍是尚不轻松的时节,做一回自己的经历不可多得。

学英语并不能代表就活出了自己,更不能代表有了追求或者有了多大的不同。但正如其他任何可以为之投入精力的技能或爱好,我认为寻得一隅闲暇来学英语,也是一个可以充实自己顺便获得人生拓展的好事。

四十岁,说早,确实不早。四十岁,说晚,也还来得及……”

我的英语学习之路还很长。我的故事,也并不是一个成功的经验分享,我所讲述的只是我的梦想,一个我仍然汲汲以求的梦想。

我不再在意三五天之后是否有进步,也不再为短期内看不到明显成绩而急切。每天进步一点,当我某日回顾时,发现已经到达了原本需要仰望的高度,这就够了!最后和扇贝的伙伴们分享一句自勉的话:风正潮平,自当扬帆破浪;任重道远,更需策马加鞭。