@djfish是一位从飞行器动力工程专业大胆转型到IT圈的工程师,虽是地地道道的工科生,却不妨碍她热衷于中国传统文化和英语。她是扇贝“元老级”用户,已经打卡了3000多天,她还是清华大学科学博物馆的双语讲解员。看似不太相关的几个身份,她却游刃有余,乐在其中。

和她聊天时,她始终给人一种闲适而笃定的感觉。一个人的精力有限,她愿意把它花在自己喜欢的事情上,而生活也不会亏待她这样的“斜杠青年”。

细水长流,我与扇贝的3252天

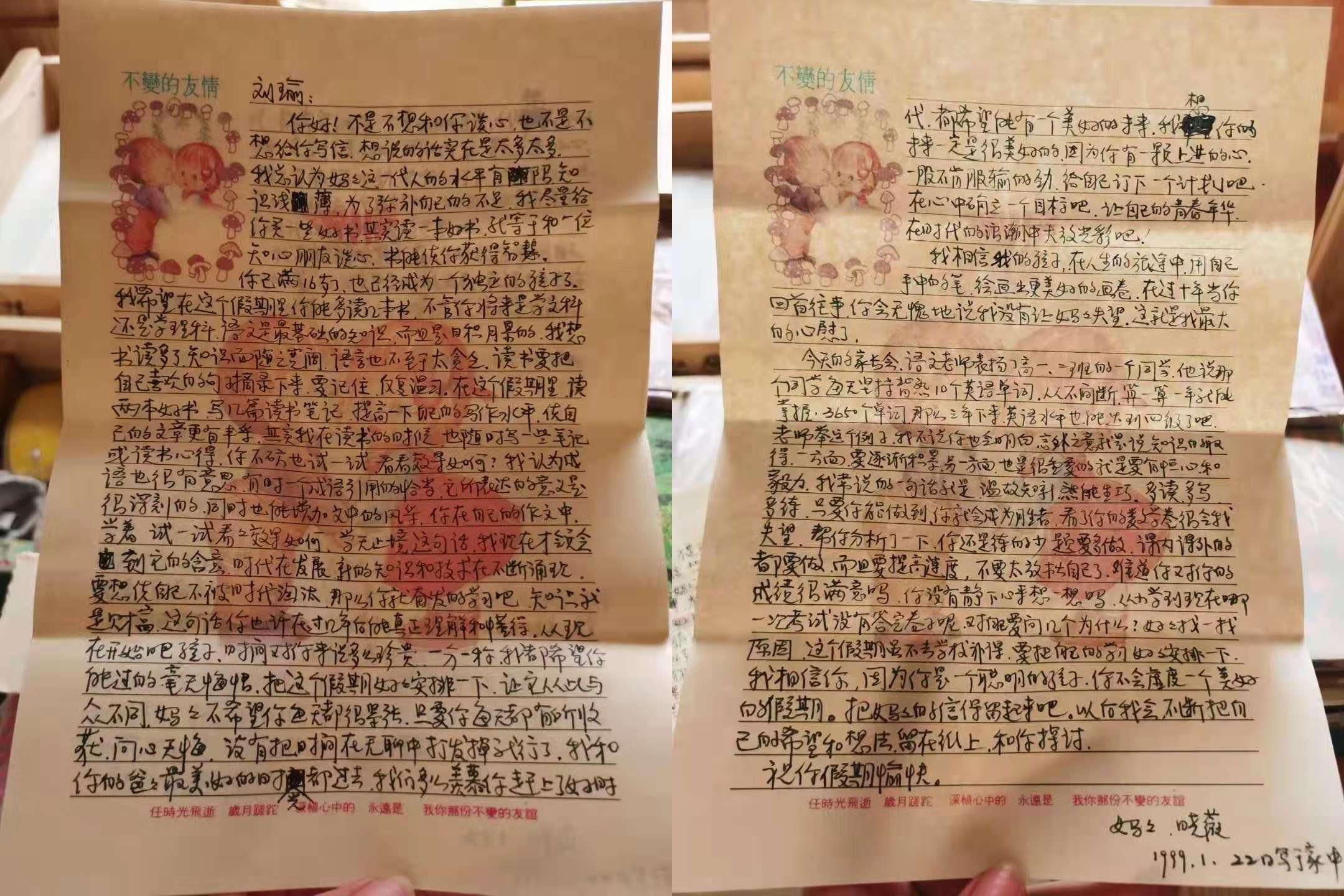

最近搬家,翻出不少学生时代的旧物,其中有一封16岁时老妈写给我的信,督促我学习英语要细水长流,聚沙成塔。我早已不记得这封信了,但回想自己后来学英语的方式,似乎就是按妈妈信里的叮嘱做的,想来父母潜移默化的影响也是最好的教育方式之一吧。

以前我是个很随性的人,虽然一直在学英语,但常常三天打鱼两天晒网,不得章法,直到遇到扇贝。

2010年,我正在英国读博,当时扇贝还是个叫做“17bdc(一起背单词)”的网站,出于好奇注册之后,也不过是偶尔想起来打开随便看看罢了。后来扇贝有了打卡、小组等功能,正好自己需要梳理词汇,就顺手加了“背单词都要人监督,你没救了……”小组。看这名字,就知道我当时的状态了。

刚加入小组时依然随性,元旦出门玩耍,打卡更是被抛诸脑后,回来发现竟然被小组长毫不留情地踢出组了。这让我深受刺激,犟脾气一上来,转身重新加回小组,每天狂刷700个单词,好在当时在时间充裕,不然根本完不成。后来就没这么激进了,每天花半个多小时学习100-200个词,一直持续到现在。

那时我还没有智能手机,只能特意留出时间坐在电脑前用网页版背。后来换了智能手机,我第一时间下载了扇贝单词App,每次打完卡还会分享到朋友圈。时不时会有朋友问我扇贝是什么,怎么用,往往第二天就会看到他们也加入了进来,有的朋友还一直坚持到现在。自己的行动能给身边的人带来积极的影响,这让我很有成就感。

以前我很关注打卡天数,500天,800天,1000天……可是当这件事慢慢融入生活,久到和吃饭睡觉一样成为了生活的常态之后,这个数字就不再那么重要了。收到打卡3000天的徽章,我才意识到已经走了这么远。一件事情坚持3000天是啥感觉?嗯,多半是没感觉,因为这已经不是一件需要刻意做的事了。

如果要说收获,最直观的就是单词量的提升,我在出国前雅思只考了6.5,现在虽然没有通过考试来验证自己的水平,但在扇贝单词上,已经少有陌生词汇了,每天花点时间巩固,可能就是为了维持一种英语学习的感觉。而更重要的是,“细水长流,聚沙成塔”已经内化到我的生活中,成为指导我学习与工作的一大准则。

大胆转型,找到喜欢的方向

回想大学至今,忽觉人生的可能性远比自己设想的要多得多。

2001年9月,我来到北京理工大学就读飞行器动力工程专业。拿到录取通知书时,我对这个调剂来的专业几乎一无所知,甚至不知道自己是否感兴趣。后来在一次飞行器系统导论课上,看到同学们如数家珍般讨论飞机型号时,第一次发觉自己对这个方向实在没有太多热情。

但我是一个比较务实的人,与其抱怨自己的专业不好,不如踏踏实实地磨练自己,探索专业外的发展方向。

恰好那年北理开设了计算机实验班,我在一年内学完了计算机专业的核心课程,对编程产生了浓厚的兴趣,相比枯燥的“发动机构造”,在我眼里,一行行逻辑分明的代码要有趣得多。后来我还继续旁听了计算机系的课程,一门心思地想从事IT行业。

毕业后,我顺利进入北京一家仿真软件公司,从事军事仿真建模类的工作,从实习生做起,顺利地成为了一名程序员,自此踏入了IT行业。虽然没有从事本专业的工作,但我依然感谢大学四年的学习,因为这四年里,我一直督促自己自我管理、主动学习,而这种能力的培养远比单纯的知识获取更能让我受益终生。

那时公司的规模很小,只有不到二十人。除了前台和财务,几乎所有的初级工作我都接触过。只要有机会,我都乐于尝试,也很幸运遇到了一些“伯乐”上级,愿意给我各种机会试错,才让我能够快速成长,一开始只是参与写仿真模型程序,半年后就可以负责一些小项目了。

工作第三年,我渐渐觉得自己到了一个瓶颈期,会得挺多,但都不够系统。一次面试新人,好奇之下做了笔试题,发现很多知识学得还很浅薄,仅仅会写代码还远远不够,我一面自学,一面计划申请留学。合同期满时,我也刚好收到英国谢菲尔德大学的博士offer,并且申请到了奖学金。

我的办公桌

我在英国待了3年,临近毕业,因为种种原因我放弃了科研道路,回国后依然还来到北京工作,这几年陆陆续续尝试了不同类型的岗位,一开始做软件测试,后来辗转运维开发,到如今做PM,但其实都没有跳出我所喜欢的IT圈,我时刻做好准备等待每一个机会的降临。

自从大学为自己选定了未来的方向,往后种种都是为了让自己在既定道路上走得更好。

忠于内心,探索平衡的生活方式

刚回国的第一份工作很忙,加班是家常便饭,一时间也不太适应北京的快节奏生活,周围每个人都急匆匆的,好像自己不奔跑起来就会被时代甩开一样,过了好几个月,才慢慢跟上大家的步伐。

可没过多久,我的肺就出了问题。在医院打点滴时,我开始思考工作的意义究竟是什么。

工作明明是为了更好的生活,但我却已经很久都没有好好生活了,甚至还搭上了健康。这难道就是我所追求的吗?病愈后不久我就跳槽了,并且更注重平衡工作与生活的时间,基于自己的兴趣,探索各种“出圈”。

记得上小学前老爸带我去了第一个博物馆——天文馆,从此便喜欢上了。后来在北京上大学,博物馆资源就更多了。我买了北京博物馆通票,周末一有空就挨个去逛。工作后有了经济基础,一有时间就约上博友满中国跑,去过陕西、河北、山东、四川等许多省份的历史文化名城,参观了几十个博物馆。

半坡博物馆的新石器时代鱼纹盆

去年8月底,我在博友群里看到清华大学科学博物馆的志愿者招募启事,毫不犹豫地报了名。也许是之前参观过大量博物馆,加上我的学习背景与展览主题很契合,面试过程十分顺利。于是每逢周末,我都会去清科博做中英文讲解员。

做志愿是一个很纯粹的活动,在不断的深入了解和讲解中,不仅可以扩大知识面,与人分享也是一种幸福。

我在清科博做志愿讲解

每逛一次博物馆,就仿佛是在历史与现实之间的一次游走,渐渐发现除了工作与柴米油盐,确实还有诗和远方。目睹了不同的时间、空间和文明之间的碰撞,便更加意识到自己的渺小与人类历史的厚重感。

虽然我是一个地地道道的工科生,但我对中国传统文化一直很感兴趣。在英国的时候,我认识了一位从事人类学考古研究的退休教授,与他成了忘年交,他给我讲他的经历和研究内容,我给他讲《易经》《史记》等等国学经典。

回国后因为和博物馆这个圈子接触较多,加上对中国文化比较熟悉,英语也算流利,我竟然幸运地得到一次翻译国宝相关图书的机会,目前已经在加拿大出版了《中华国宝图典》的英文版。我一直认为,许多经历看似巧合,其实都有迹可循,环环相扣。

我翻译的《中华国宝图典》

自从我开始尝试平衡工作与生活,我反而越来越能感受到工作中的成就感和生活中的乐趣。人人都说自己忙,没时间,我也觉得即使一天36小时都不够用,可是时间也是最公平的,那么我只希望尽可能地让每天都过得充实,进一寸有一寸的欢喜。

向来不会灌鸡汤,只会用事实说话,我相信励志或者成功学都抵不过role model。不去行动,改变的永远是别人,而且我能做到的,你也一定可以。生活总还是充满希望的,希望一切的改变都是成长的馈赠,都是为了成为最好的自己。