本周宝藏同学@铠:

他是一位骨伤科医生,但成为医生却是源自一场“意外”。大学得过且过,是导师的一番话才让他如梦初醒。

毕业五年,从“医学生”到“医生”,他担起了这一字之差的责任。人生依然没有开挂,但他却在按部就班的生活里,找到了自己存在的意义。

我来自西北边陲的一个小镇,2006年镇中学毕业,考上了省重点乌鲁木齐师大附中,用亲友的话来说,我有了一个很好的起点。

但是我一直没什么理想,学习也不甚用功,加上因为来自小地方,我心里一直有些自卑,不喜欢和人交流,一方面羡慕其他同学能侃侃而谈,一方面又不敢主动迈出一步。这种别扭的性格让我越来越封闭自己,整个高中都处于孤独而压抑的状态。

高考时我压一本线考上了湖南中医药大学,读七年制中医骨伤科学。说来惭愧,那时我并没有什么“健康所系,性命相托”之类的远大理想,也没有认真想过未来想做什么,只是在我的认知里,医生似乎是不需要频繁跟人交流的,所以我才把大部分志愿都填了医科。

但录取到这个专业完全是因为“阴差阳错”。我填志愿时参考了姐姐之前的志愿指导书,原本最想报的是麻醉学。提交志愿之后,我无意中翻看自己的指导书,才发现湖南中医药大学的麻醉学代码改了,当下就惊出一身冷汗,但事已至此,也只能听天由命了。

拿到录取通知书的那一刻,我并没有像父母那般欣喜,反而觉得有些无所适从。我对这个专业一无所知,甚至不知道七年制是本硕连读,还在懊悔怎么选上了一个本科学制这么长的专业。

大学前两年我依然秉承着“60分万岁”的宗旨,成绩在班级里一直处于下游,对于专业也是无可无不可的态度。

大二时靠着吃高中的老本过了英语四级,但后来六级考了3次都没过,单词书买了一本又一本,其实最多只背到C。我总安慰自己再对几道选择题就过了,可是却把这几道题寄希望于运气。

后来遇上了当时的女朋友(现在的妻子),在她的督促下才开始每天上自习,耐着性子去啃《中医骨病学》《中医内科学》等等,成绩好歹提升到了中游。

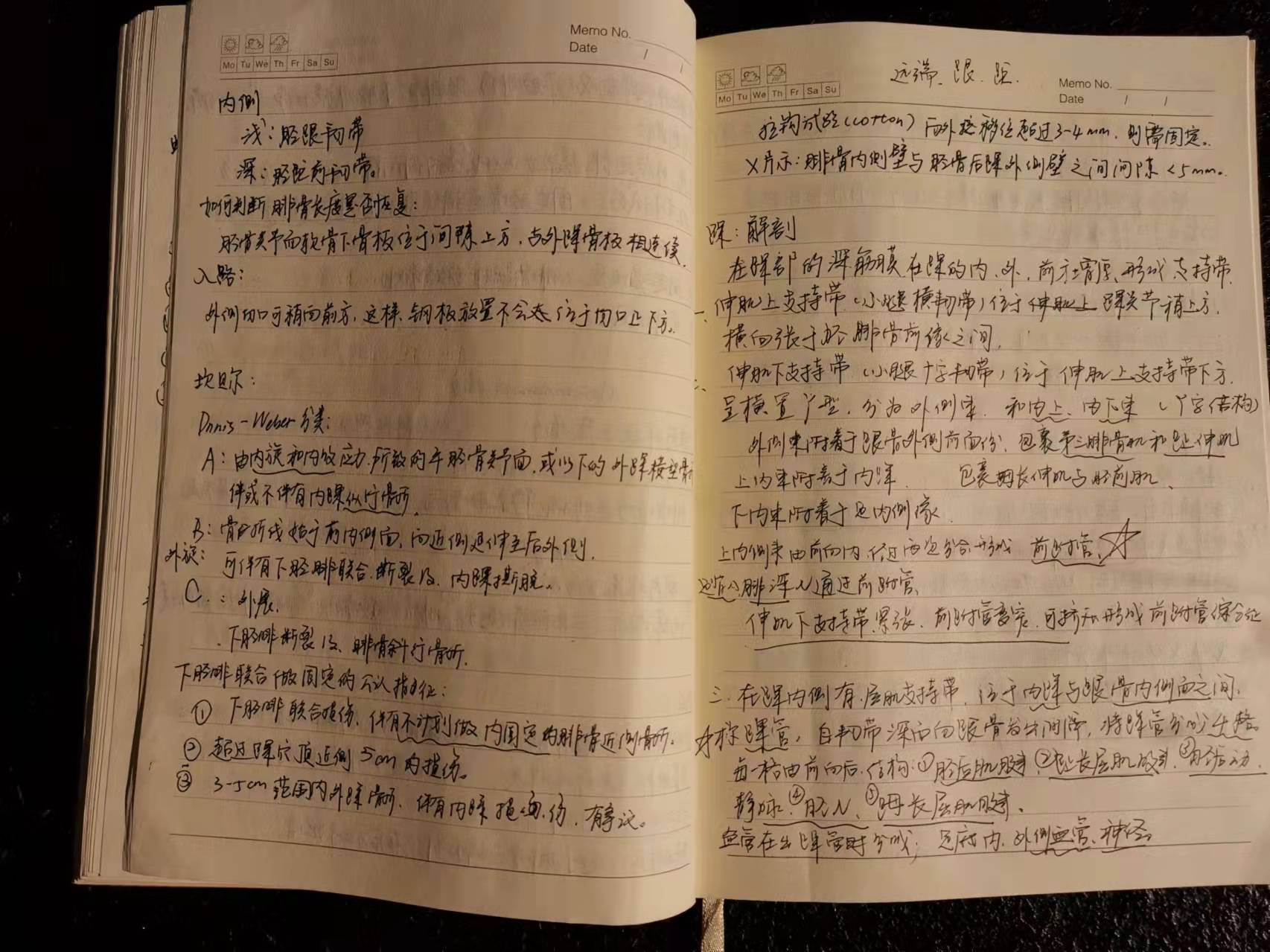

大学时的笔记

但是说白了,我的大学四年就像陈奕迅歌里唱的:“被推着走,跟着日子流……”身边有不少优秀的同学,但那时的我视而不见,只是安于现状,到了该做什么的时候,我就顺其自然地去做而已。

我们专业研究生期间都在医院实习,而正是这三年让我蜕变了。

刚进医院,导师要求我们每年给自己定个目标,找科室里的某个同事比较,学习他身上的优点,并且争取一年后超过他。

我这才忽然意识到,这些年我一直是个没有明确目标、固步自封的人,我甚至担心自己是不是没有优点可以让其他人学习。

我决定从我最明显的缺点改起——不细心。我试着观察周围同事的工作细节,发现他们都有一些保证工作一丝不苟的习惯,小到物品的摆放,大到术前准备。

而我为了改掉粗心的毛病,做的第一件事就是随身带着笔记本,方便随时记录,比如当天详细的工作内容、需要注意的工作细节、带教老师抛出的知识点、临时出现的情况……这个笔记本帮我养成事前多思考、事后多总结的习惯,不知不觉就变得细致起来了。

当时我们科室有位主刀医师学识渊博,医术精湛,而且十分好学。他时常夜里10点、11点才下班,回家还要看书到凌晨一两点。而刚实习那会儿,我下班后刷刷手机,看看新闻,10点就洗洗睡了,还要给自己找借口:“今天太累了,明天再看书吧。”

这就导致我们在手术室观摩学习时,我常常被他问得哑口无言。俗话说,知耻而后勇,后来每次术后我都会立即去翻书巩固当天遇到的知识点,并且在下班后相对完整的时间里,系统复习本科的课程,长此以往,以前模棱两可的知识慢慢清晰了,手术台上答对大神问题的次数也越来越多了。

那段时间让我真正喜欢上了自己的专业,而且清楚地意识到我们的工作容不得半点马虎,这成了我后来每天都会提醒自己的事。对工作保有敬畏之心,才能朝夕不倦。

整理病历

2016年毕业后,我来到长沙周边的一个骨科医院工作,那位大神依然是一座翻不过的“大山”,也许我怎么也无法超越他,但我一直把他当作榜样,慢慢向他看齐。

骨科医院的工作以手术为主,现在我也能独立做一些手术了,有时忙起来也要到晚上10点才下手术台。累是必然的,但成就感也是真真切切的。

我还在我们大学第一附院实习时遇到过一个病患,十来岁的小姑娘先天成骨不全,从小双腿畸形。到初一的时候,她已经无法独立行走,上学只能靠家人背着接送。后来家人带她来我们骨伤科治疗,命运才出现转机。

她家家境也不太好,有时是爷爷背着来就诊。那时我只是一个小小实习生,没有为她治病的资历,便主动去帮她爷爷背她,尽力多给一些关照。

6年里她经历了9次手术,从只能趴着到最终能够行动自如,生活完全自理。今年她参加了高考,成绩不错,她毅然填报了湖南中医药大学的志愿,希望将来也能成为一位被人需要的医生。

知道她的近况时,我心里有一种说不清道不明的感动,也许这就是我们工作的意义之一吧——解除他人的病痛,让他们可以去追求自己想要的生活。那一刻我忽然很感激当年填志愿时的意外,才有了如今这样的我。

现在我习惯了每天早晨6:40起床看专业书,沉下心来之后,发现学习是一件容易让人“上瘾”的事。想起以前偶尔去外面听课,有些老师的课件都是纯英文的,口语也很流利,让我很是羡慕,于是每次回来都发誓一定要好好学英语,但总是突击几天就放弃了。

妻子在孕期在上口语课,因为身体原因不能继续,我就接着学了下去。起初我看她上课回答问题时总是支支吾吾的,我还觉得自己肯定不会这样,没想到我比他还差,要么完全不知道怎么用英语回答,要么听不懂问题答非所问。

那段时间我像着了魔一样,每天约两节课,平时在两台手术的间隙也要拿着手机提前预习课程,只希望上完课后老师能给我打个excellent或者perfect的评价。课程结束的考核成绩还不错,但我知道自己的口语水平还远远不够。

我想着好不容易重新把英语捡起来,不能再荒废了,于是重新打开了大学时就注册的扇贝单词,开始背医学单词书,每天40个词,同时读一点英语文献,在扇贝阅读看两篇英语文章。

万万没想到,《系统解剖学词汇》竟是我学英语以来背完的第一本单词书,虽然只有不到300词。可能因为摆脱了大学时的应试需求,反而颇有一种自得其乐的状态。

在扇贝背完的第一本单词书

我一直是一个需要榜样的人,偶然中看到了“宝藏同学”这个栏目,发现很多故事仿佛就来自身边的某个人,平凡之中自有可学习之处。在他们的影响下,我继续给自己定了背单词的目标,现在每天背100个雅思单词,在几台手术的休息时间里就能刷完。

虽然现在读英文文献还是要频繁查词,或者借助翻译软件,也没法自如地和老外交流,而且也许短时间内都无法取得质的改变,但我希望通过不断的积累,借助翻译软件的次数会越来越少,精读文章会越来越通顺,进一寸有一寸的欢喜。

记得有一次科室里一位护士看见我背单词,叹着气说,以前很喜欢读英语和跳舞,工作以后却把这些爱好都丢弃了。我说:“如果还喜欢的话,就一定能再找回来的,试试吧。”若是在以前,可能连我自己都无法信服,但经历了之后,我觉得“试试才知道有没有可能”不是一句空话。

去年我的女儿出生,感觉肩上的担子更重了,我深怕自己当不好父亲,所以未来我也会更严格地要求自己,希望她长大以后能骄傲地说爸爸就是她的榜样。

很幸运一路走来我遇到了很多优秀的人,吸引着我向他们看齐,我相信自己也正走在变得优秀的路上。毕业五年多了,我依然还是那个不健谈的自己,每天与手术台为伴,生活还是平淡如水,但不同的是,我越来越热爱自己的工作,体会到了学习的乐趣,并且明白了即使是在按部就班的生活里,我也可以找寻到自己存在的意义。

如果你有故事,欢迎来“宝藏同学”栏目讲述,我们的编辑会陪你把故事讲到最好。如需投稿,请添加微信shanbay170,或将文章发至邮箱weekly@shanbay.com。