本周宝藏同学@yoths:

五年前,命运为yoths挑选了电气工程专业,因为畏惧电力人的“爬杆”工作,她曾对这个专业望而却步,但却依然拥有了一个充实且高质量的大学。如果要问她的秘诀,那便是:理性分析,尊重知识,然后不设边界地去试错。

五年前的一个炎炎夏日,我收到了华南理工大学的录取通知书,专业是调剂的电气工程。当时我对这个专业一无所知,本能地心生排斥,只能祈祷前方是光明的未来。

学院楼

大一主要学习公共基础课,大部分课程都偏数理方向,对我而言还算是得心应手。而当时对本专业的了解,主要都来自老师同学和学长学姐。听辅导员说我们专业就业率高、学院实力也比较强,好歹给我这个“小白”吃了一颗定心丸。

但在大一下学期的学科概论课上,老师和我们聊到了专业的发展前景。视频上条条银线翻山越岭,巍巍铁塔参天耸立,电力工作者在几千米高的输电线路上迎着寒风“走钢丝”,他们穿过稀疏的云层,灵巧又谨慎地作业……

很多同学都表示出敬意甚至是向往,而我却第一次感到惊慌失措。这对于一个坐海盗船都会吓得心脏紧缩的人来说,实在是一个不小的冲击,同学还“补刀”说爬杆是基层电网人员实习的必修课。在这堂课上,我第一次想到了“逃”:不如趁大一赶紧转专业吧?

大一学年我的GPA达到了3.94(满分4),在年级排名前几,转专业应该问题不大,而当时转计算机更是主流的选择。可是,随大流转去更热门的专业就一定适合我吗?

冷静下来之后,理性又占了上风。我试着分析转专业的可行性,首先是我是否真正热爱计算机。大一学了C++,但几乎没什么实操,我自认为编程水平一般,也没有太大兴趣。而且转计算机专业需要补很多专业课,重修很多学分,加上我在大一下学期辅修了金融专业,已经周周满课,转专业势必会更加手忙脚乱。

再者,我不喜欢电气工程,主要是对我所了解的未来工作环境的排斥和恐惧,而对学习专业知识其实并不反感,甚至这些课程都还是我比较擅长的。

于是我自己阅读了一些资料,又咨询了几位老师,进一步了解到将来的就业选择并非想象中那么窄,我还有机会去制造业、电力生产运营企业、建筑地产企业、IT、科研单位等等,完全可以避开我的“爬杆”雷点。

综上种种,我最终还是打消了转专业的念头,问得再多,不如亲身尝试。就像小马过河一样,只有自己走一趟,才知道河水的深浅。

确定要“一条道走到黑”之后,事情反而变简单了。大二面临着更多的专业课,我试着在学习的过程中慢慢培养兴趣,而我向来对知识有种本能的尊重,觉得不管学什么专业,至少要尽最大努力去学好。抱着这种心态,我的专业成绩依然能够保持领先,这给了我很大的正反馈激励,我开始尝试参加一些竞赛和实践。

大二暑假里,我和两位同学组队报名了数学建模竞赛。我主要负责建模和部分论文写作。因为我是第一次参加比赛,此前对竞赛过程、建模毫无了解。赛前两三个月的准备时间,我们一起阅读了大量的资料、编程和其他参考书,经常组织线上会议,分析以前的获奖案例吸取经验。

有个同学在另一个校区,等到比赛的时候,他每天都要坐最早班的地铁来我们校区,8点准时开会,晚上11点结束一天的讨论和工作,再赶回自己的校区。每次出现意见分歧,我们就各自在黑板上写下自己的想法,互相检查,直到找出问题所在。

后来我们在这次建模比赛中拿了省一等奖,尝到了甜头之后,我挤出了更多的时间用来参加专业相关比赛和学校的科研项目,比如双创比赛、互联网+……也拿到了一些奖项。虽然有些比赛强度比较大,但是和小伙伴一起讨论、肝论文的日子,依然是我的大学生活里一段值得怀念的时光。

大学里参加的比赛和项目

高中培养的对理科的热爱让我毫不犹豫地选择理工专业,但在大学这个包容的环境下,我也一直想试着突破自己,去学习专业之外的新知识,开阔眼界。

我在高中时读过曼昆的《经济学原理》,觉得很有意思,很多经济学案例都贴近生活,讲述得生动易懂。加上大一的课程不算紧张,本着“填满课表”的宗旨,我在大一下学期报了金融学的辅修课程。

因为这学期的辅修课程考得也不错,而且金融专业的老师上课妙语连珠,引人入胜,让我对这个专业有了更多的兴趣,于是我决定一鼓作气继续修读双学位。

当然修双学位也很“酸爽”,这个决定直接导致我大学前三年的课表从早到晚都是满满当当,也完全告别了周末,期末考试月更是让我忙得昏天暗地。

由于选课冲突,大三时我每周都得花两三个小时乘校巴往返两个校区,学习市场营销学课程。依然清楚记得夜晚返程,在空荡荡的车厢里,我总会慢慢陷入半梦半醒的状态,又常因颠簸和刹车而感到眩晕,最后忍着不适趁着月色疾行,才能在宿舍门禁前踩点赶回。

心力交瘁的时候,也曾问过自己是否后悔,但答案是否定的。因为在这条路上,收获与付出成正比,快乐依然多过痛苦。

紧张的学业倒逼我慢慢琢磨出一套适合自己的时间管理方法,让我的学习变得更高效。而金融学也为我打开了新的世界,我体会到了“从经济和市场数据中寻找规律,对风险进行监控预警”的乐趣。投资学让我了解了很多关于股票基金的知识,计量经济学课上学到的实证分析、逻辑思维与本专业也有共通之处,为我大三时参加的建模竞赛提供了诸多帮助。

总之,选择辅修或是双学位还是要综合自己的精力、能力、兴趣等等来慎重考虑。而且无论以后是否从事主修专业相关的工作,专业成绩都是衡量你学习能力的重要指标之一,所以如果因为辅修影响到本专业成绩,就得不偿失了。

毕业时拿到的四本证

大三暑假里,我参加了哈工大深圳、西交、东大、上交几所学校的夏令营,和哈工大深圳的一位导师达成了双选意愿,并且当时我的综合成绩排在专业前3%,拿到了学校的保研资格。

保研夏令营成绩介绍

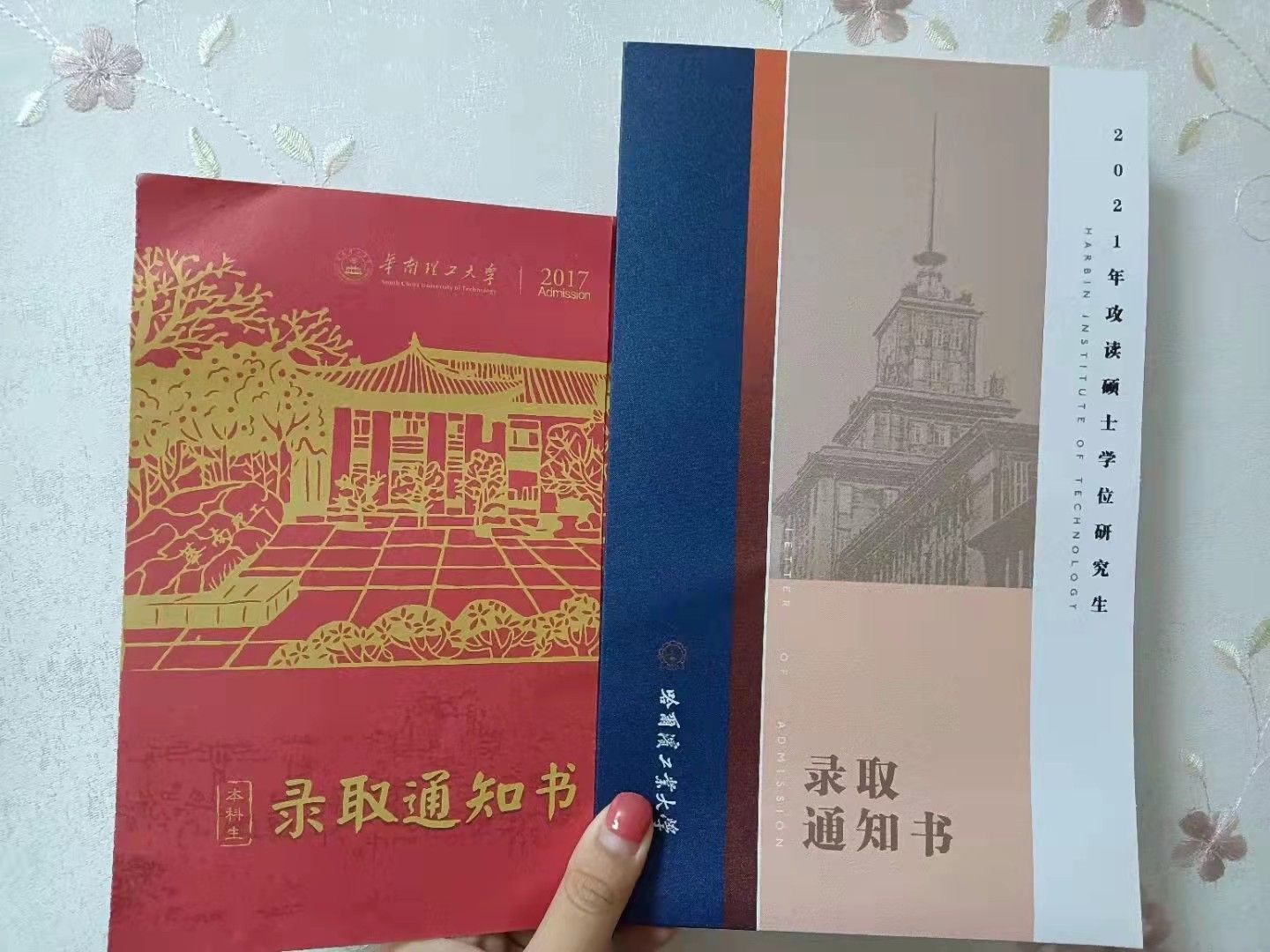

两本录取通知书

如今我已经在深研院度过了研一的第一学期,深圳和广州是一个截然不同的城市,它更年轻,更有活力。深研院的教师相对更年轻,导师海外留学和工作经历较多,大部分都是全英ppt,部分全英授课,这对我而言又一个全新的开始。

好在我从高一就开始用扇贝,那时每天上下学的地铁上,都是我阅读文章、练听力的最佳时间,我的六级听力和阅读都是满分,大学时也一直在扇贝阅读看书。这几年打下的英语基础让我可以较快地适应老师的上课方式和节奏,面对全英的课件和文献也不会发怵。

这一年除了专业课学习,基本上都泡在实验室里,导师每周开一次组会,请一位同学分享自己这周精读的期刊,发现了什么创新点,然后尝试搭建文章的框架、做假设、写代码、调试……研究生生活和想象中没有太大区别,我依然和过去一样,理性思考,并以十二分的认真去对待学习和生活。

离家来到广深求学的这些年,是我人生中最宝贵的经历之一,虽然这并非我高中时想去的学校,但我愿意相信这是命运对我的眷顾。从来到这里吃第一口虾饺,沿着西湖走过五山红楼,到傍晚时分在走廊边欣赏瑰丽霞光氤氲出醉人的天空,此后我开始慢慢习惯它,喜欢它,爱上它。

广东夏日的晚霞

经常看到网上有同学问“读了不喜欢的专业怎么办?”我想,读了不喜欢的专业并不意味着大学的终结,你可以像我一样,试着深入学习后去喜欢本专业,也可以转专业、修第二学位、跨考,甚至是复读……选择有很多,关键在于我们能不能大胆而果断地做出决定,以及能不能义无反顾地坚持到底。

关于未来,其实我还没有想好具体要做什么,但未来从来没有什么固定答案,不如就先充实自己,让我的选择更多样化,再选一个最合适自己的。毕竟,年轻时是试错成本最低的时候,我们有大把的时间和空间去验证和重新开始。

叮~你有一份问卷待填写~

「宝藏同学」栏目走到现在离不开大家的支持,为了今后能给大家带来更多的好故事,我们想请你花几分钟时间填写这份问卷(戳我填写)。

我们将在4月2日18:00前抽取5位填写问卷的同学赠送扇贝单词会员月卡。感谢支持~