本期宝藏同学@奴家称霸:

他不是生来就站在聚光灯下的那群人。“中专”曾是他一度无法直面的标签。

可他用“笨拙”的坚持,一点一点抹去了那些关于“专科出身”的刻板定义。

命运没有给他特别的偏爱,他只是在每一个想要放弃的关口,对自己说:

“再往前走走看。”

8分,与被“堵死”的白日梦

2017 年,我踏入浙江小县城里的一所民办中专,懵懵懂懂地选择了计算机专业。其实连“选择” 都谈不上,更像是被命运随手推了一把 —— 整个县城就五所中专,我盯着志愿表看了半天,随手填了一个。

毕竟怎么选,结局也就这样了。

学校的空气里都飘着「认命」的味道。上课铃响后还有人慢悠悠从操场踱步回来,老师大多睁一只眼闭一只眼。“初中不努力,现在做兄弟”——同学们把自嘲挂在嘴边,像一道集体护身符。这里有抽烟的人、谈恋爱的人,唯独没有学习的人。晚自习时,我偷偷看《法医秦明》,幻想过当法医。可当我上网查“法医要考什么专业”时,才发现中专生连报考资格都没有。

原来,连做梦都有门槛。

那时我拥有的,只有“迷茫”的资格。看不到未来,也没有想努力的底气。身边人都在“混”,学校的氛围也拉扯着我“随大流”,连“想改变”这样的念头冒出来都显得可笑。

还记得初二那年,我英语考了8 分。睡醒后胡乱涂写的答题卡,就是我对这门学科的全部认知:26个字母。

现在回想,我的坠落早有征兆。

初一时,我的成绩还能排进全年段前30,本是有机会上普高的。可英语像一道跨不过的沟,老师也没教过我们怎么把弱科补起来。我就一根筋地认定:“英语不行,我肯定考不上高中。”

自我否定一旦扎根,就像一堵墙——我越撞越疼,后来干脆不撞了。

家里的压力也让我喘不过气。

我爸是那种典型的中式严父,对我很凶。偏偏班主任还总在月考后雷打不动给家里打电话,电话一挂,我爸的骂声准时传来。

我怕被骂、怕丢人,连带着开始讨厌上课。老师一提问,我就会脸红地说不出话。

久而久之,我成了那个“沉默的学生”,成绩一路下滑。

再加上青春期的幼稚,我和一群不学习的“小混混”鬼混,把“不爱学习”当“酷”。

几股力量拧在一起,我彻底破罐子破摔。

我的人生,好像十五岁那年就被判了“无期徒刑”。

两束光,与一颗“不服气”的种子

稀里糊涂升入大专,我的人生轨迹似乎仍在“混日子”的惯性上。

大专校园

大专校园

直到两束光照了进来。

第一束光,来自大一的英语老师。她总劝我们专升本,她说的一句话我记到现在:“同学们,对你们绝大多数人来说,不参加专升本,你们的学生生涯就快到头了。”

第二束光,来自大二一位直系学长的演讲。他和我一样是被普高“淘汰”下来的,却考上了浙工商的硕士。我听完热血沸腾,原来我们的路没被限死。一个念头偷偷钻出来:“我不一定能成为他,但我想试着超越他。”

于是,我决定报考专升本。那个暑假,我一边参加毕业实习,一边用休息日备考。

专升本时参加集训

专升本时参加集训

我常一个人骑车去杭州图书馆,从早上九点学到晚上六七点。那里的氛围和学校里截然不同——座无虚席,却鸦雀无声,空气里只有笔尖划过纸面的声音。图书馆里90%都是考研党,我坐在他们中间,像个误入者,笨拙地啃着我的基础数学。殊不知一年后,我也会奔赴同一个战场。在图书馆的那段日子,我第一次体会到什么叫「心流」,常常一抬头,窗外已华灯初上。

专升本时在图书馆学习

专升本时在图书馆学习

翻过那座叫“英语”的高山

光有憧憬是不够的,英语这座高山,我爬得异常艰难。

我试过从音标学起,强迫自己“背20个就要会拼写”,结果根本坚持不下去。

我又开始三天打鱼两天晒网,直到两件事,彻底“扎醒”了我。

一次是大一的英语课,老师问我完形填空里的一个词要不要加s。我一个字也答不上来。老师无奈地说:“你不是装的吧?这不是初中知识吗?”那一瞬间,我的脸烧得发烫。

另一次是和一个学弟聊天——他也是中专出身,却在第二学期就考过了四级。

这两件事彻底唤醒了我灵魂深处的不甘。

大二下学期,我下载了扇贝,下定决心每天背单词打卡,就算只混个眼熟,也比三分钟热度强。我放弃了之前死磕拼写的执念,开始用扇贝单词里的“再认”模式。我发现这种“重复看、先认词”的方法简直是为我量身定做——哪怕暂时拼不出来,只要能认出意思,我就能读题,就能得分。

扇贝打卡记录

扇贝打卡记录

渐渐地,背单词不再是痛苦的任务,而是一种心跳般的惯性。看着自己从“两眼一抹黑”到“在文章里能反应过来”,这种真实的进步感让我第一次觉得:

英语,我好像没那么怕你了。

人生不是爽文,但每一步都算数

然而,人生不是无脑爽文,分数也不会因为一个暑假的努力就发生奇迹。

2023年4月专升本考试,我的英语考了101分,但总分不尽人意,没能考上公办院校。我被一所三本独立院校录取。

我没有允许自己沮丧太久,我迫切想跳出“摆烂怪圈”,害怕变回那个浑浑噩噩的自己。这所民办三本,不是我的终点,它只是我下一段旅程的跳板。

2023年10月,我进入本科,入学后我调整背单词的方法,从“重记”逐渐过渡回“拼写”。我很喜欢扇贝的拼写模式,尤其是网页端,非常符合我用键盘操作的习惯——对着单词想拼写,输错了有提示,大概15-30分钟我就可以拼完200多个单词。随着每日的练习,我的速度和准确率都在提升。

第一学期,我顺利通过四级,450分。

2024年6月,我又过了六级,441分。

分数不高,但我再也不是大专那个连s都不知道加不加的“英语笨蛋”了。

考研路上,扇贝同行

2024年10月,我开始备战考研。

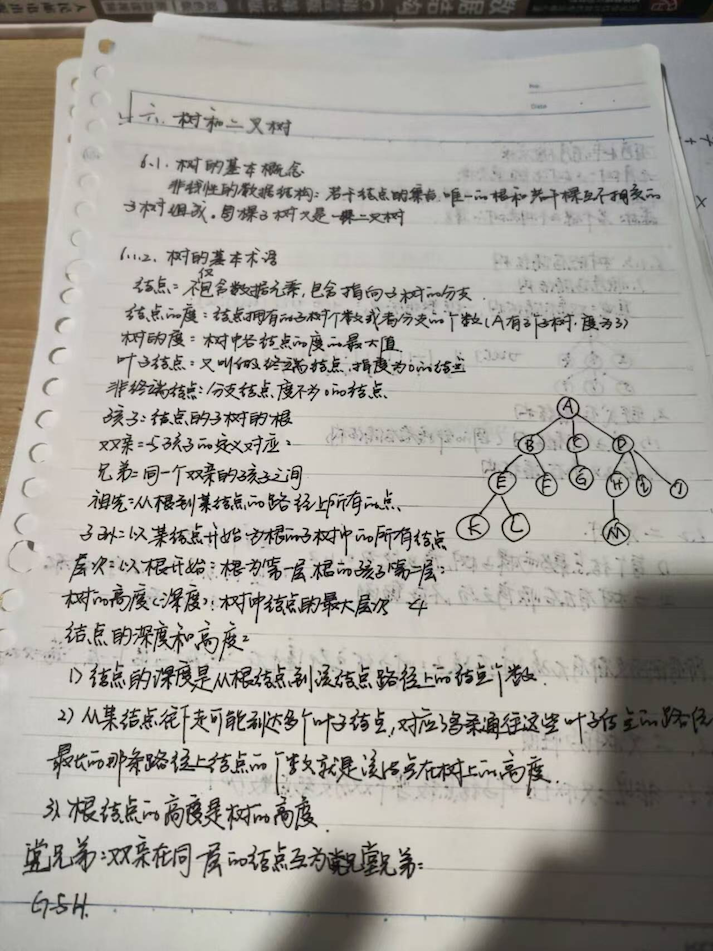

专业课笔记

专业课笔记

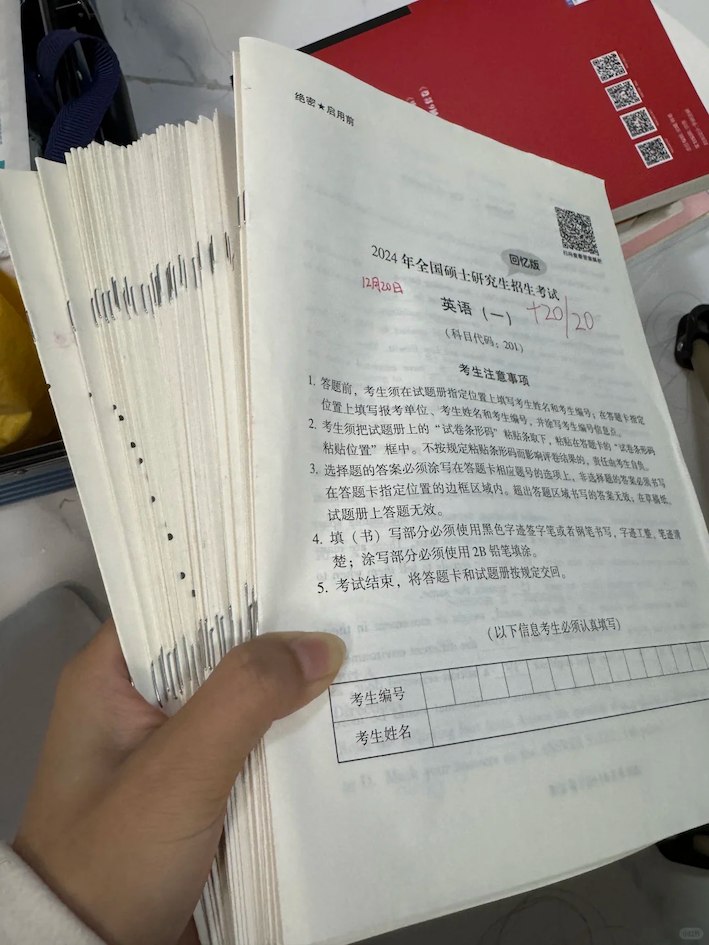

刷英语真题

刷英语真题

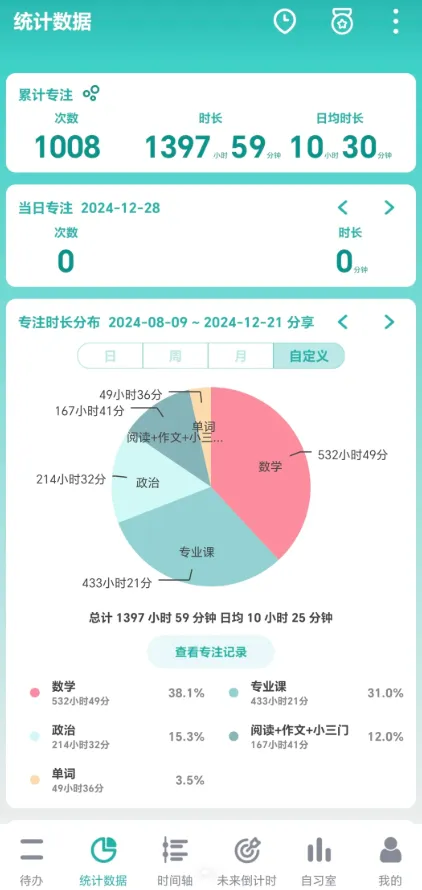

备考期间我加入了扇贝大会员,那段日子里,扇贝一直是我最坚实的陪伴。

每天醒来第一件事,就是把当天的核心词过掉。

大会员里的“词文串学”功能给了我很大帮助,它把“学”和“用”真正揉在了一起。我不再傻乎乎地对着单词“死记”,而是能在真实的文章语境里去“认领”那些刚刚刷过的单词。

我恨不得把每分钟都掰成两半用。在食堂排队打饭,在宿舍楼排队接水,我都会打开APP读一会儿「考研同源报刊」。哪怕一知半解,也逼着自己看下去,去熟悉那种地道的表述。

考研学习记录

考研学习记录

我仍清晰记得考研出分那天的场景:

我坐在电脑前,手有些发抖。当屏幕上出现“283”这个数字时,我愣了几秒,第一反应是“比预估的低了点”,但随即而来的是一种尘埃落定的踏实。我没有时间失望,立刻着手准备调剂。最终,我成功被一所双非院校录取。

从怀疑“我能考上本科吗”到手握研究生录取通知,这种「和自己较劲」的过程,比世俗定义的成功更令我感到幸福。

“283”不是一个亮眼的分数,但它是我从8分的泥潭里,一点点为自己挣来的答案。

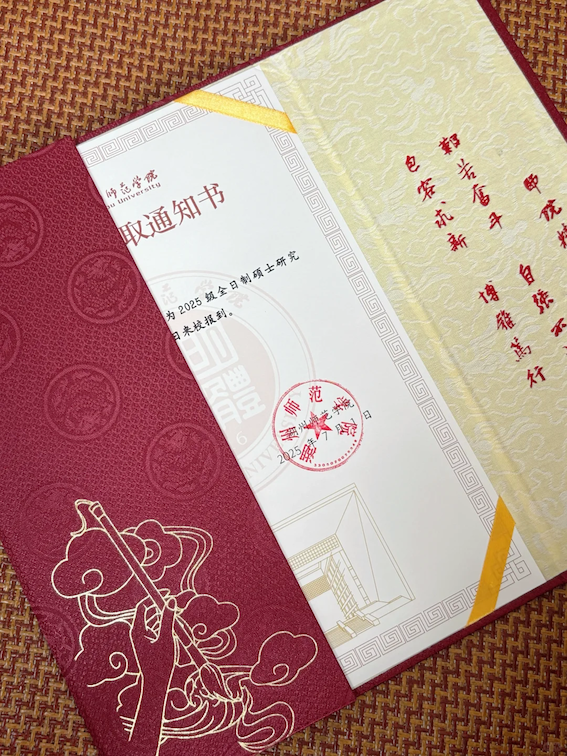

研究生录取通知书

研究生录取通知书

撕掉标签,重写我的人生剧本

“中专”、“职高”,在很多人眼里是带着偏见的标签。诚然,“中专出身” 曾是我心里绕不开的坎,我曾放任自己沉溺于厌学的情绪里,陷入「一边堕落一边内耗」的恶性循环。

人不是在某个瞬间幡然醒悟的,而是在“盯着脚下走”的一步步里慢慢醒来。

后来我抓着英语不放,从最开始音标都学不下去,到坚持打卡1400多天。它成了我改变一切的支点,直到今天仍在继续。

我的故事,算不上什么“逆袭爽剧”。我没有考上顶尖名校,只是默默把这条“从中专到研究生”的路走到了头。但这就足够了。

回望那段曾被我视作“弯路”的专科岁月,我很庆幸,自己没有一直停在那儿。它让我早早见识过低谷的模样,于是往后走的每一步,都带着格外珍惜的心情。

研究生校园

研究生校园

我很喜欢打开扇贝时的那句:“知道你在改变。”

改变,从来不是未来的某个结果,而是当下每一个不肯放弃的瞬间。人生的剧本,从来不怕起点低,只怕你不肯一笔一笔地将它改写。

而我做到了。

从此以后,那个潦草的开局,再也框不住我想写的结尾。

(完)